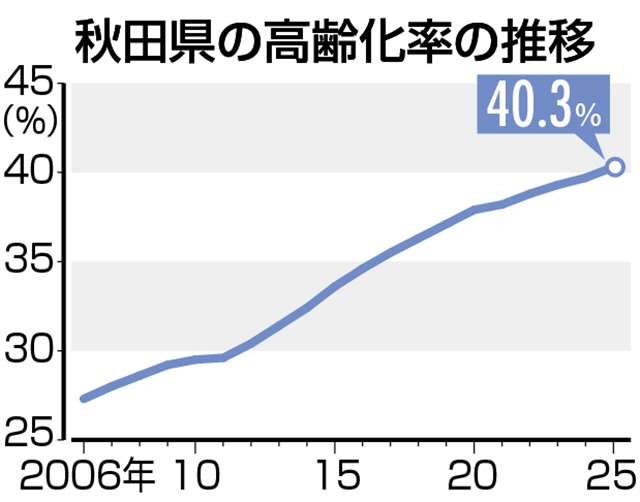

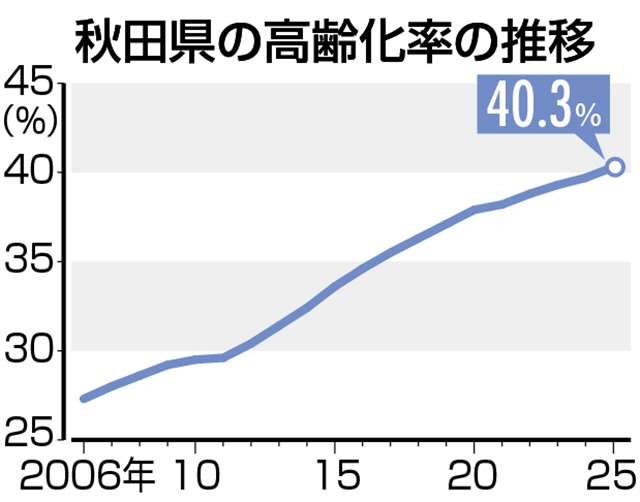

秋田県は28日、県人口に占める65歳以上の割合を示す高齢化率が今年7月1日時点で40.3%となり、初めて4割を超えたと発表しました。

前年同期からは0.6ポイント増。

高齢者の実数は減少傾向にあるが、県内全体の人口減少が続く中で高齢化率は上昇を続けています。

県人口88万1,992人のうち、65歳以上は35万5,292人(男性14万8,867人、女性20万6,425人)で前年からは2,175人減少しました。

このうち、75歳以上人口は20万2,191人(男性7万6,051人、女性12万6,140人)で前年比4,555人増。

全人口に占める割合は0.9ポイント増の22.9%でした。

65歳以上の高齢者数は2021年の36万2,012人をピークに減少傾向が続いているが、65歳未満の人口減少が急激に進んでいることから高齢化率は毎年、過去最高を更新しています。

市町村別の高齢化率は、上小阿仁村が前年比横ばいの59.0%で県内最高。

藤里町56.3%、八峰町53.7%、男鹿市53.2%、五城目町52.5%、三種町51.4%となり、6市町村で5割を超えています。

高齢化率が4割を超えた自治体は新たに由利本荘市が加わったため前年の20から21市町村に増えました。

最も低い秋田市は前年比0.5ポイント増の33.5%でした。

総世帯数38万2,779世帯のうち、高齢者だけの世帯は14万2,800世帯で37.3%。

このうちの8万1,201世帯(21.2%)が1人暮らしでした。

上小阿仁村は高齢者の1人暮らしが全世帯の半数を超えています。

要支援・要介護者がいる世帯は3万9,508世帯でした。

県長寿社会課は「人口減少対策は最重点課題。

健康寿命日本一の実現や高齢者が活躍する共生社会の構築、介護サービスの持続的・安定的提供の観点で高齢者施策に取り組んでいく」としています。

高齢化率に関する統計は老人月間(9月)を前に各市町村の住民基本台帳などを基にまとめました。

国立社会保障・人口問題研究所が発表している人口推計では2050年の本県高齢化率は49.9%になると予測しています。

秋田魁新報の記事

秋田魁新報のトップページ

<以下は白木個人の意見/感想です>

高齢化率の上昇は、医療費・介護費の増加による社会保障制度の財政不足、労働力不足と経済成長の鈍化、高齢者自身のQOL(生活の質)の低下や孤立、地域社会の機能低下など、多岐にわたる課題を生じさせます。

我が町八峰町の高齢化率(人口に占める65歳以上の割合)は、なんと県No.3の53.7%です。(2025/7/1現在)

少子化対策はとても重要ですが、少子化だけを考える訳にはいかない状況です。

かく言う私も既に70歳です。

何か社会貢献したいと思って、シルバー人材センター経由で週に2,3日の仕事をしていますが、果たして社会貢献になっているのか・・・。

皆様も投稿記事への感想やご意見など何でもご自由にコメントし、コミュニケーションしませんか。

※ この画面を下ヘスクロールするとコメント欄が表れます。

この投稿記事に対して誰でもが何人でも自由にご自分の考えや思ったことをコメントできます。

また、そのコメントに対して誰でもが何人でも自由に返信コメントができます。

投稿記事をテーマにしてコミュニケーションしましょう。