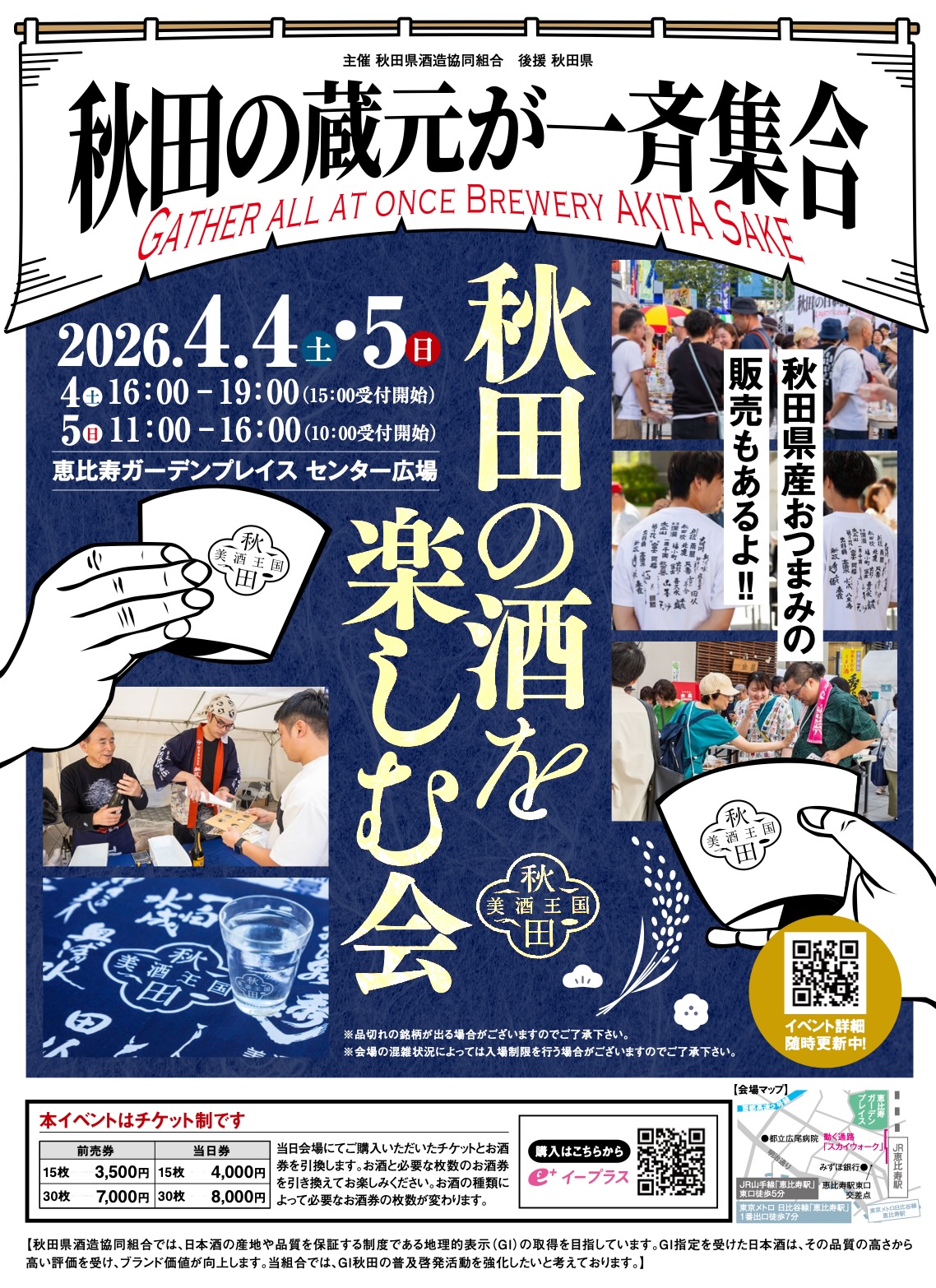

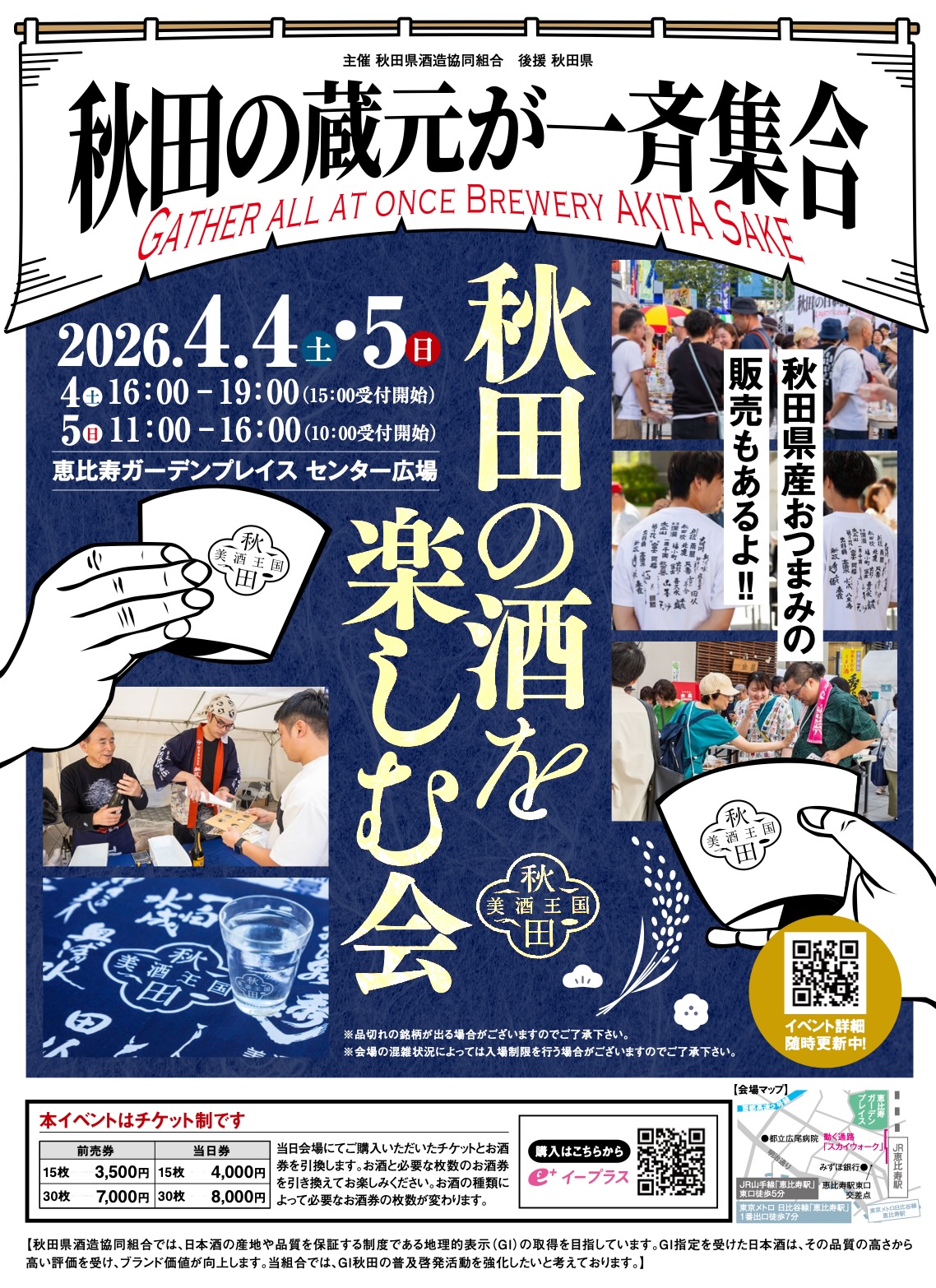

2024年4月の開催に続き、都内屋外イベント「秋田の酒を楽しむ会in東京」を恵比寿ガーデンプレイス・センター広場で開催いたします。

◾️日時

2026年4月4日(土)

16時~19時 受付開始15時~

2026年4月5日(日)

11時~16時 受付開始10時~

◾️内容

美酒王国・秋田の酒蔵28銘柄が集結し、各蔵自慢の逸品や新酒など、多彩な秋田の日本酒をご用意してお待ちしております。

日本酒の試飲のほか、日本酒の販売、秋田県アンテナショップ出店によるおつまみやグッズ販売なども予定しております。

◾️出展銘柄

新政(新政酒造株式会社)/ゆきの美人(秋田醸造株式会社)

高清水(秋田酒類製造株式会社)/秋田晴 (秋田酒造株式会社)

銀鱗(株式会社那波商店)/一白水成(福禄寿酒造株式会社)

太平山(小玉醸造株式会社)/北鹿(株式会社北鹿)

千歳盛(千歳盛酒造株式会社)/喜久水(喜久水酒造合資会社)

山本(株式会社山本酒造店)/雪の茅舎(株式会社齋彌酒造店)

天寿(天寿酒造株式会社)/飛良泉(株式会社飛良泉本舗)

春霞(合名会社栗林酒造店)/出羽鶴(出羽鶴酒造株式会社)

刈穂(刈穂酒造株式会社)/千代緑(有限会社奥田酒造店)

秀よし(合名会社鈴木酒造店)/阿櫻(阿櫻酒造株式会社)

朝乃舞(舞鶴酒造株式会社)/天の戸(浅舞酒造株式会社)

大納川(株式会社大納川)/まんさくの花(日の丸醸造株式会社)

両関(両関酒造株式会社)/爛漫(秋田銘醸株式会社)

福小町(株式会社木村酒造)/一滴千両(秋田県醗酵工業株式会社)

◾️会場

恵比寿ガーデンプレイス・センター広場

東京都渋谷区恵比寿4-20

アクセス

◾️お申し込み(イープラス)及び、当日券について

本イベントはチケット制です。

前売チケット3,500円 お酒券15枚分

前売チケット7,000円 お酒券30枚分

イベント当日、前売チケットと「15枚」または「30枚」つづりのチケット(お酒券)を交換いたします。

各酒蔵のブースにて、お酒と必要枚数のお酒券と交換して試飲して頂きます。

※ 2026年2月4日(水)12時よりイープラスで販売

ご購入はこちら

イープラス

当日券について(数量限定)

当日券4,000円 お酒券15枚分

当日券8,000円 お酒券30枚分

※ お酒券が余った場合の換金はいたしませんのでご了承ください。

※ 未成年、お車でお越しの方へのお酒の提供はお断りさせて頂きます。

※ 品切れの銘柄が出る場合がございますのでご了承ください。

※ 会場の混雑状況によっては入場制限を行う場合がございますのでご了承ください。

◾️主催

秋田県酒造協同組合

Tel.018-863-6455

Fax.018-862-0940

◾️後援

秋田県

秋田県酒造組合の記事

秋田県酒造組合のトップページ

<以下は白木個人の意見/感想です>

秋田のお酒好きにとっては、これは外せないイベントですね。

我々の地元の山本酒造店も参加してるので、お時間のある方は応援も兼ねて行きたいですね。

一昨年このイベントへの参加した戸田会長のレポートです。

2024/4/14掲載「秋田の酒を楽しむ会、in 東京」参加レポート

なお、くれぐれも飲み過ぎには十分注意して、帰路ご自分の駅を寝過ごさないようにお願いします。

皆様も投稿記事への感想やご意見など何でもご自由にコメントし、コミュニケーションしませんか。

※ この画面を下ヘスクロールするとコメント欄が表れます。

この投稿記事に対して誰でもが何人でも自由にご自分の考えや思ったことをコメントできます。

また、そのコメントに対して誰でもが何人でも自由に返信コメントができます。

投稿記事をテーマにしてコミュニケーションしましょう。